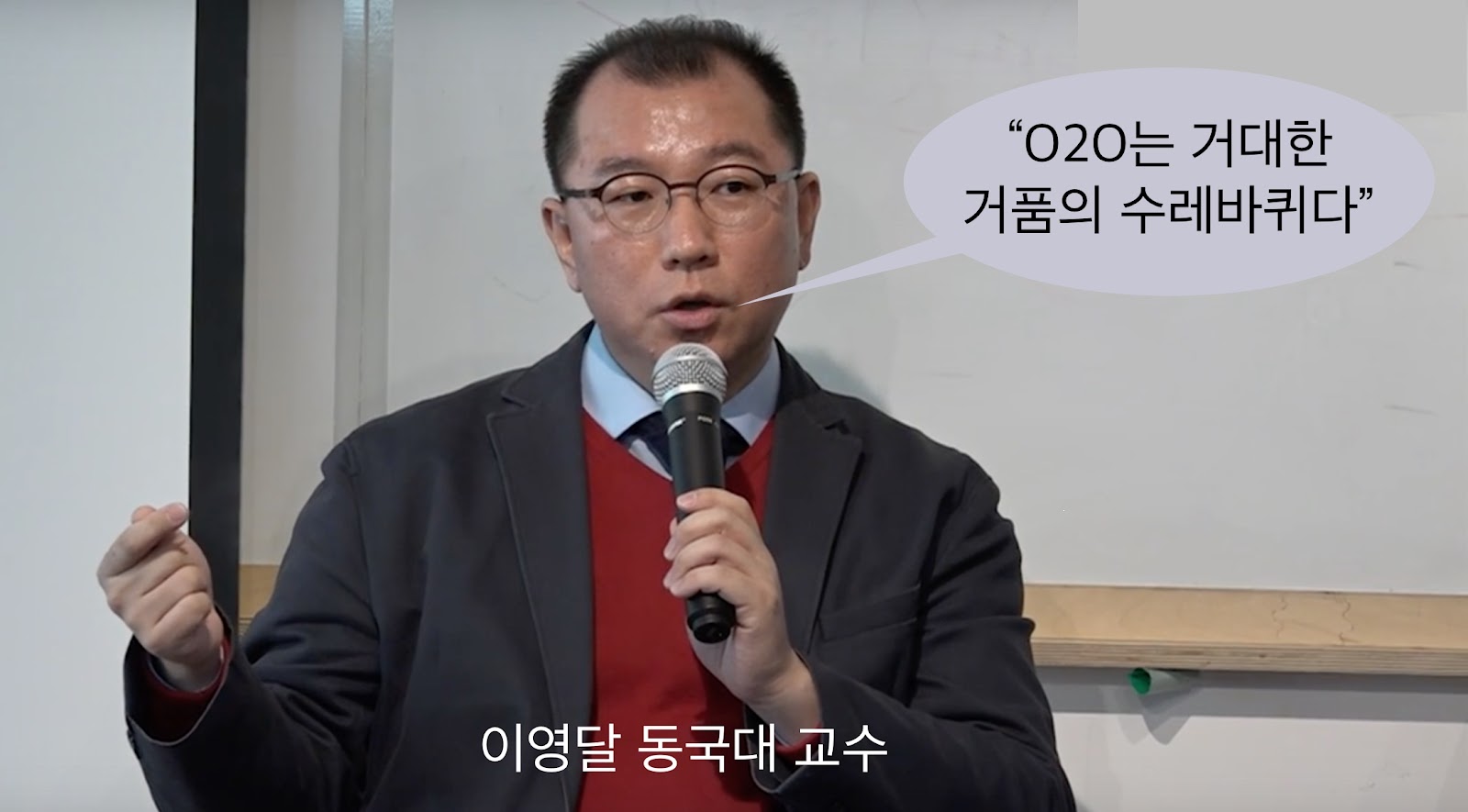

“O2O(온·오프라인 연계)는 거대한 거품의 수레바퀴다."

작년 12월 벤처스퀘어 주최 토론회에서 이영달 동국대 교수(경영전문대학원)가 이렇게 말해 화제가 됐다. 세계적으로 그렇다는 얘기인지 국내가 그렇다는 얘기인지 구분해서 말하진 않았다. O2O 산업이 지나치게 높게 평가됐다는 의미로 들렸다. 지난해 창업계에서 O2O를 많이 경계했다는 점을 감안하면 일면 수긍이 가는 지적이다.

O2O 스타트업을 경계하는 분위기는 2016년 하반기부터 감지되기 시작했다. 경진대회나 데모데이에 O2O 스타트업이 심하다고 할 정도로 많이 몰렸다. O2O 창업자들은 부동산 거래, 음식 배달, 세차, 세탁, 주차, 헬스센터 등 기존 서비스에 모바일 기술을 결합해 혁신하겠다고 포부를 밝혔지만 투자자들은 “또 O2O야?”라고 말하곤 했다. 심지어는 "O2O 스타트업은 아예 거들떠보지도 않는다"고 말하는 투자자도 있었다.

중국의 경우 2015년 무렵 ‘O2O 거품론'이 많이 나왔다. 로이터는 중국의 O2O 붐에 관한 기사에서 ‘오늘의 유니콘(unicorn, 외뿔동물)이 내일의 유니콥스(unicorpse, 외뿔시체)’가 될 위험이 있다고 쓰기도 했다. 이런 ‘O2O 거품론'을 국내로 좁혀놓고 보면 통틀어서 일반화하기엔 곤란한 부분이 있어 몇 가지 첨언한다.

첫째, 2016년에 O2O 창업이 붐을 이뤘지만 ‘거품'이 끼었다고 할 정도는 아니었다. 봄에 30억원이던 O2O 스타트업 가치가 가을쯤 50억, 80억으로 뛰기도 했다. 그러나 신생 O2O 스타트업은 대개 기업가치 100억원 이내에서 종자돈이나 시리즈A 투자를 받았다. 선발주자인 배달의민족이나 야놀자도 ‘유니콘'(기업가치 10억 달러 이상인 스타트업) 반열에 들 정도는 아니다. O2O 붐은 2016년 잠깐 일었다가 주춤해졌다.

둘째, 해외로 넓혀서 보면 ‘거품론'을 굳이 O2O에 국한시킬 이유는 없다. 중국에서는 신생 유니콘이 2014년 5개에서 2015년 19개로 급증하더니 올해는 10월까지 10개에 그첬다. ‘다운 라운드’(기업가치를 낮춰 투자 받는 것)도 흔해졌다. 소프트뱅크가 10억 달러에 투자한 스타트업을 알리바바가 반값 이하에 인수한 적도 있다. 미국에서는 핏빗이 페블을 4천만 달러에 인수하자 ‘웨어러블은 죽었다'는 기사까지 나왔다.

셋째, O2O로는 성공할 수 없다고 생각하진 않는다. 온・오프라인을 결합해 혁신해 가는 창업자들이 분명 있다. 분야에 따라 장애물 높이가 다르겠지만 각종 장애물을 뛰어넘어 서서히 소비자들의 지지를 얻어 가는 스타트업도 있다. (최근 어느 O2O 스타트업 창업자를 만나고 깜짝 놀랐다. 얼굴이 몹시 수척해져 있었다. 사업은 좋아졌다는데 수척해진 걸 보니 고생을 많이 한 것 같았다. 안쓰럽기도 하고 대견하기도 했다.)

넷째, O2O 혁신 시도가 가치 없다고 생각하지도 않는다. 모바일, 인공지능, 클라우드 등의 기술이 발달하면서 기존 오프라인 서비스를 혁신할 수 있는 가능성이 커졌다. 도전해 볼 만하다. 소비자들이 O2O 서비스를 외면하는 것은 별로 가치가 없다고 생각하기 때문일 수도 있겠지만 바꾸기 싫어서일 수도 있다. 어떤 경우든 소비자가 원하는 가치를 만들어 제대로 전한다면 O2O 스타트업도 성공할 수 있다고 생각한다.

그렇다면 왜 국내에서도 ‘O2O 거품론'이 나왔을까?

이런 측면도 있는 것 같다. O2O는 만만해 보이지만 만만치 않다는... 창업자들은 기존 오프라인 서비스에 온라인 기술을 더해 더 편하고 더 저렴한 서비스를 내놓기만 하면 소비자들이 열광할 거라고 생각한다. 그러나 막상 서비스를 시작하면 반응이 딴판인 경우가 많다. 만만하게 보고 덤볐다가 단칼에 죽는 경우가 허다하고 경진대회에서 우승하고도 고전하는 경우도 있다. O2O 예비창업자라면 왜 ‘거품’ 얘기가 나오는지 생각해볼 필요가 있다.

O2O 분야에서 고군분투하는 창업자들에겐 격려의 박수를 보내고 싶다. (끝)

(추가) 이영달 교수는 토론회 후에 ‘거품의 수레바퀴'를 돌리는 ‘O2O 3인방'으로 ‘쿠팡, 위메프, 티몬’을 꼽았다. 이렇게 소셜커머스로 O2O 범위를 넓히면 얘기가 달라진다. 소셜커머스 기업들에 대해서는 깊이 알지 못해 의견을 보류하겠다. 다만 O2O의 범위를 이보다 좁혀서 얘기하면 오해를 초래할 수 있어 디캠프 센터장으로서 의견을 써 봤다. 이 교수는 좋은 지적을 많이 하는 ‘창업계의 Mr. 쓴소리'이고 필자를 늘 일깨워주는 ‘페친'이다.

위 글은 작년 말 한국경제신문에 넘긴 것으로 오늘 아침자에 실렸다.

작년 12월 벤처스퀘어 주최 토론회에서 이영달 동국대 교수(경영전문대학원)가 이렇게 말해 화제가 됐다. 세계적으로 그렇다는 얘기인지 국내가 그렇다는 얘기인지 구분해서 말하진 않았다. O2O 산업이 지나치게 높게 평가됐다는 의미로 들렸다. 지난해 창업계에서 O2O를 많이 경계했다는 점을 감안하면 일면 수긍이 가는 지적이다.

O2O 스타트업을 경계하는 분위기는 2016년 하반기부터 감지되기 시작했다. 경진대회나 데모데이에 O2O 스타트업이 심하다고 할 정도로 많이 몰렸다. O2O 창업자들은 부동산 거래, 음식 배달, 세차, 세탁, 주차, 헬스센터 등 기존 서비스에 모바일 기술을 결합해 혁신하겠다고 포부를 밝혔지만 투자자들은 “또 O2O야?”라고 말하곤 했다. 심지어는 "O2O 스타트업은 아예 거들떠보지도 않는다"고 말하는 투자자도 있었다.

중국의 경우 2015년 무렵 ‘O2O 거품론'이 많이 나왔다. 로이터는 중국의 O2O 붐에 관한 기사에서 ‘오늘의 유니콘(unicorn, 외뿔동물)이 내일의 유니콥스(unicorpse, 외뿔시체)’가 될 위험이 있다고 쓰기도 했다. 이런 ‘O2O 거품론'을 국내로 좁혀놓고 보면 통틀어서 일반화하기엔 곤란한 부분이 있어 몇 가지 첨언한다.

첫째, 2016년에 O2O 창업이 붐을 이뤘지만 ‘거품'이 끼었다고 할 정도는 아니었다. 봄에 30억원이던 O2O 스타트업 가치가 가을쯤 50억, 80억으로 뛰기도 했다. 그러나 신생 O2O 스타트업은 대개 기업가치 100억원 이내에서 종자돈이나 시리즈A 투자를 받았다. 선발주자인 배달의민족이나 야놀자도 ‘유니콘'(기업가치 10억 달러 이상인 스타트업) 반열에 들 정도는 아니다. O2O 붐은 2016년 잠깐 일었다가 주춤해졌다.

둘째, 해외로 넓혀서 보면 ‘거품론'을 굳이 O2O에 국한시킬 이유는 없다. 중국에서는 신생 유니콘이 2014년 5개에서 2015년 19개로 급증하더니 올해는 10월까지 10개에 그첬다. ‘다운 라운드’(기업가치를 낮춰 투자 받는 것)도 흔해졌다. 소프트뱅크가 10억 달러에 투자한 스타트업을 알리바바가 반값 이하에 인수한 적도 있다. 미국에서는 핏빗이 페블을 4천만 달러에 인수하자 ‘웨어러블은 죽었다'는 기사까지 나왔다.

셋째, O2O로는 성공할 수 없다고 생각하진 않는다. 온・오프라인을 결합해 혁신해 가는 창업자들이 분명 있다. 분야에 따라 장애물 높이가 다르겠지만 각종 장애물을 뛰어넘어 서서히 소비자들의 지지를 얻어 가는 스타트업도 있다. (최근 어느 O2O 스타트업 창업자를 만나고 깜짝 놀랐다. 얼굴이 몹시 수척해져 있었다. 사업은 좋아졌다는데 수척해진 걸 보니 고생을 많이 한 것 같았다. 안쓰럽기도 하고 대견하기도 했다.)

넷째, O2O 혁신 시도가 가치 없다고 생각하지도 않는다. 모바일, 인공지능, 클라우드 등의 기술이 발달하면서 기존 오프라인 서비스를 혁신할 수 있는 가능성이 커졌다. 도전해 볼 만하다. 소비자들이 O2O 서비스를 외면하는 것은 별로 가치가 없다고 생각하기 때문일 수도 있겠지만 바꾸기 싫어서일 수도 있다. 어떤 경우든 소비자가 원하는 가치를 만들어 제대로 전한다면 O2O 스타트업도 성공할 수 있다고 생각한다.

그렇다면 왜 국내에서도 ‘O2O 거품론'이 나왔을까?

이런 측면도 있는 것 같다. O2O는 만만해 보이지만 만만치 않다는... 창업자들은 기존 오프라인 서비스에 온라인 기술을 더해 더 편하고 더 저렴한 서비스를 내놓기만 하면 소비자들이 열광할 거라고 생각한다. 그러나 막상 서비스를 시작하면 반응이 딴판인 경우가 많다. 만만하게 보고 덤볐다가 단칼에 죽는 경우가 허다하고 경진대회에서 우승하고도 고전하는 경우도 있다. O2O 예비창업자라면 왜 ‘거품’ 얘기가 나오는지 생각해볼 필요가 있다.

O2O 분야에서 고군분투하는 창업자들에겐 격려의 박수를 보내고 싶다. (끝)

(추가) 이영달 교수는 토론회 후에 ‘거품의 수레바퀴'를 돌리는 ‘O2O 3인방'으로 ‘쿠팡, 위메프, 티몬’을 꼽았다. 이렇게 소셜커머스로 O2O 범위를 넓히면 얘기가 달라진다. 소셜커머스 기업들에 대해서는 깊이 알지 못해 의견을 보류하겠다. 다만 O2O의 범위를 이보다 좁혀서 얘기하면 오해를 초래할 수 있어 디캠프 센터장으로서 의견을 써 봤다. 이 교수는 좋은 지적을 많이 하는 ‘창업계의 Mr. 쓴소리'이고 필자를 늘 일깨워주는 ‘페친'이다.

위 글은 작년 말 한국경제신문에 넘긴 것으로 오늘 아침자에 실렸다.

댓글 없음:

댓글 쓰기